栗の渋皮煮の作り方~秋の味覚を保存食にする~

秋に、庭の栗が沢山収穫できたので、栗の渋皮煮を作ってみました。長期保存できるよう砂糖を多めで糖度を上げて、瓶詰めし保存食に仕上げてみました。これで、秋の味覚を長期間にわたって楽しめます。

栗の渋皮煮は、手間暇かかりますが、渋皮を残したままなので、栗の風味や香りをより堪能できます。

一自給農家の栗の渋皮煮の作り方ですが、少しでも参考にしていただけたら、幸いです。

栗の渋皮煮の作り方、レシピ

栗500g、水400cc、キビ砂糖400g、重曹小さじ1杯

鍋にお湯を沸かして、栗を5分ほど茹でてから、栗の鬼皮を剥いていく。

栗のお尻(ザラザラしてる方)の部分に少し切れ目を入れて、頭の方に向かって剥いていきます。

この時、中の渋皮を傷つけないように注意を払います。

こんな感じに。

渋皮に傷がつくと、後々煮ていく途中で、崩れやすくなるので丁寧に行います。

アク抜き

渋皮のまま食べられるようにするためにアク抜き作業をおこなっていきます。計4回お湯を替えながら、栗を茹でていきます。

①、栗の鬼皮が剥けたら、鍋に水、栗、重曹小さじ1杯を入れて火にかけ、沸騰してから5分ほど茹でていきます。

5分ほど茹でるとこんな感じに。

アクが抜けて、茹で汁が色黒く変色しています。

茹で上がったら、お湯を捨てて、軽く流水にさらして、栗の渋皮の間に残った筋を竹串などを使って、取り除いていきます。

渋皮を破らないように、優しく丁寧に作業していきます。

②、栗の筋が取り除けたら、鍋に新しい水と栗を入れて、また煮詰めていきます。

これも同様に、沸騰してから5分。1回目は重曹を入れましたが、2回目からは、重曹なしでやっています。

5分煮詰めたら、お湯を捨てる。

徐々に、渋皮のアクが抜けて、渋皮の色が綺麗になってきます。

渋皮が破れないように優しく丁寧に扱っていきます。

③、新しい水に替えて、先ほどと同様に5分間煮込んでいきます。これで、3回目に。

3回目のお湯を捨てたら、4回目に。

④、4回目はあく抜き仕上げの煮込みで、栗が柔らかくなるまで煮込んでいきます。

沸騰してから、20分くらい。

色の抜け具合もだんだんと薄くなってきました。

砂糖の割合

20分煮込んだら、お湯を捨てて、新しい鍋にシロップを作って煮込んでいきます。

分量の水400gに、半量の砂糖200gを入れて、火にかけ砂糖が溶けたら、栗を入れていきます。

砂糖は、キビ砂糖を使用。

5分ほど煮たら、残りの200gの砂糖を投入。

さらに10分ほど煮込んでいきます。

今回使った栗の渋皮煮に使った分量は、栗500gに対して、水400ccに、砂糖400g。

砂糖は少し多めですが、砂糖を高密度にすることによって、保存性を高めます。

この水と砂糖の分量だと、ちょうど完成して瓶詰めした時に、栗がシロップにすっぽり浸かるように考えてみました。保存する時に、栗の頭が出ているよりシッカリ頭まで浸かっていた方が、保存性が高まるはず。

冷蔵庫などに入れて、早めに食べる場合は、砂糖半分くらいで作ってもいいかと思います。砂糖の割合は用途やお好みによって、調整します。

瓶詰めして、保存

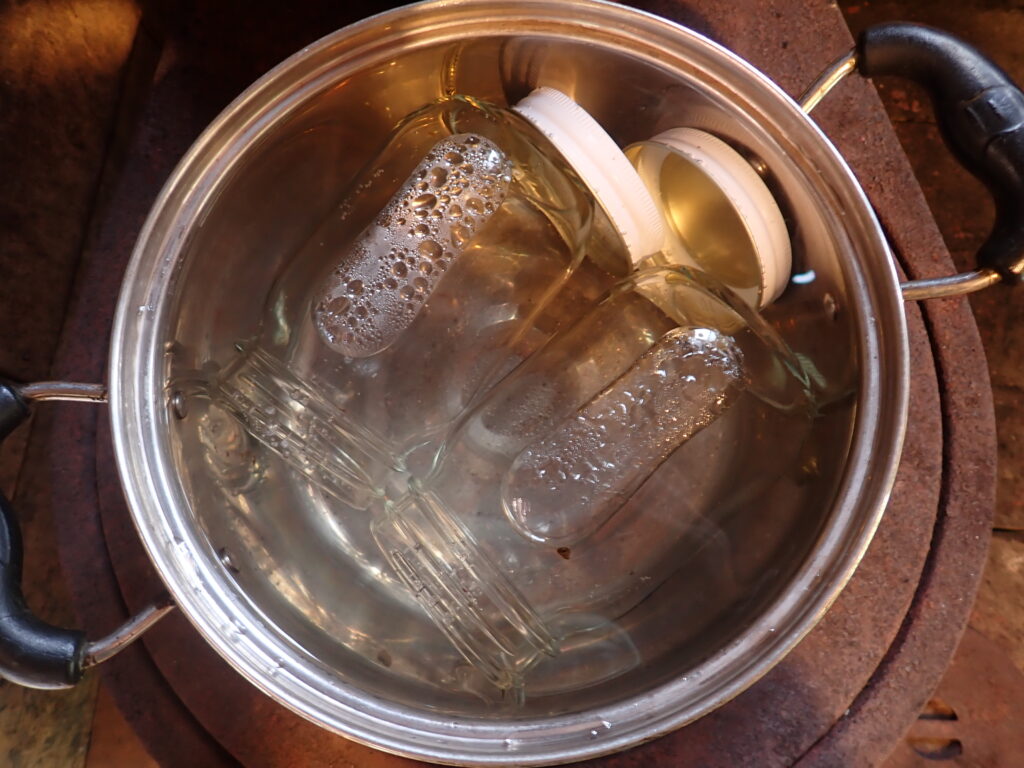

保存用の瓶を煮沸消毒しておきます。

栗の渋皮煮が煮あがったら、栗、瓶ともに熱い内に、瓶詰めしてしまいます。

蓋を軽く締め、数分してからきゅっと本締めし、瓶を逆さにし、脱気して長期保存できるようにしておきます。シロップ多めで、栗がシッカリ浸かっているので、保存性も良し。

脱気ができたら、冷暗所で、保存していきます。

甘くて美味しい、保存食栗の渋皮煮の完成なり♪

手間暇かかる栗の渋皮煮だけど、これがまたとっても美味しい。

最近のコメント