梅で、お酢を作ります(※梅干しを作る際の梅酢ではありません)

6月に梅が沢山収穫できたので、梅を使ってお酢を作ってみました。よくある梅干しを作る際の梅酢じゃなくて、これは梅から作るお酢(ビネガー)です。

一個人の農家のお酢づくりの様子ですが、少しでも参考にしていただけたら幸いです。

梅のお酢の作り方

6月初旬から中旬にかけて、梅を収穫したら、黄色くなるまで追熟させます。

ちなみに今回、木から落ちた梅も使ってみました。お酢づくりに使う分には、多少の傷は大目に見ても大丈夫そうです。

今回初めて梅のお酢を作るにあたって、参考にした書籍は【『誰でもできる手づくり酢』永田十蔵 著】です。一つは、この本のレシピを基本として作ります。

他にも、今までの柿酢作りの経験を活かして、自己流の2パターンを試してみました。以下が今回のレシピです。結果から先に言ってしまうと、どれも成功し、自家製のお酢が作れました^^

①梅2㎏、水3ℓ、砂糖400g、イースト小さじ3分の一、お酢1ℓ(補酸用)、8ℓ瓶・・・本のレシピ

②梅2.5㎏、水2.6㎏、砂糖350g、8ℓ瓶・・・自己流のレシピ

③梅3㎏、水2.6㎏、水350g、8ℓ瓶・・・自己流のレシピ

他必要なものは、サラシ、ザル、輪ゴム、保存用の瓶やペットボトルなど。

梅のお酢を仕込む

黄色く熟れた梅を水で洗って、竹串などでヘタの部分なんかも取り除いておきます。(後々濾すので、ヘタはあってもいいかも?ですが、念のためエグミなどがでたら嫌なので、取り除いておく。)

梅を洗って、水を軽く切ったら、瓶に詰めていきます。

そしたら、分量の砂糖、水、

イーストなどを加えていく。(2瓶は、イースト入れないバージョンにした)

左・・・梅2㎏、水3ℓ 、砂糖400g、イースト小さじ3分の1⇒これを①とする

真ん中・・・梅2.5㎏、水2.6ℓ、砂糖350g⇒②

右・・・梅3㎏、水2.6ℓ、砂糖350g⇒③

仕込んだ日は、2025年6月17日。蓋はきちっと締めず、少し隙間を空けておく。

2日後の6月19日。

イースト入れてないバージョンの方もブクブクと発酵してきた。イースト入れた方は、泡のでがもっと早かったです。

6月20日の様子。

蓋の隙間から、ショウジョウバエが侵入してきたので、サラシを輪ゴムで押さえる作戦に変更。

次やる時からは、最初からサラシにしよう。

6月22日。初期のころは毎日、木べらなどで、かき混ぜてあげてます。

イースト入れてなくても、自然の菌がブクブクと発酵してくれるのだから、面白いですね。

産膜酵母が発生

6月25日。

イースト入れていたバージョンの①に、シワシワの膜ができてきた。

このシワシワの膜は産膜酵母といって、この膜ができてくるとお酢に変わっていかないので、対処をします。

お酢づくりの本によると産膜酵母は、お酢づくりにおける最大の害菌らしい。

以前に作った自家製柿酢で補酸。柿酢を1ℓほど、追加する。

産膜酵母は、酸性に弱いらしく補酸する事で、発生を抑えることができるそうだ。

酢酸膜

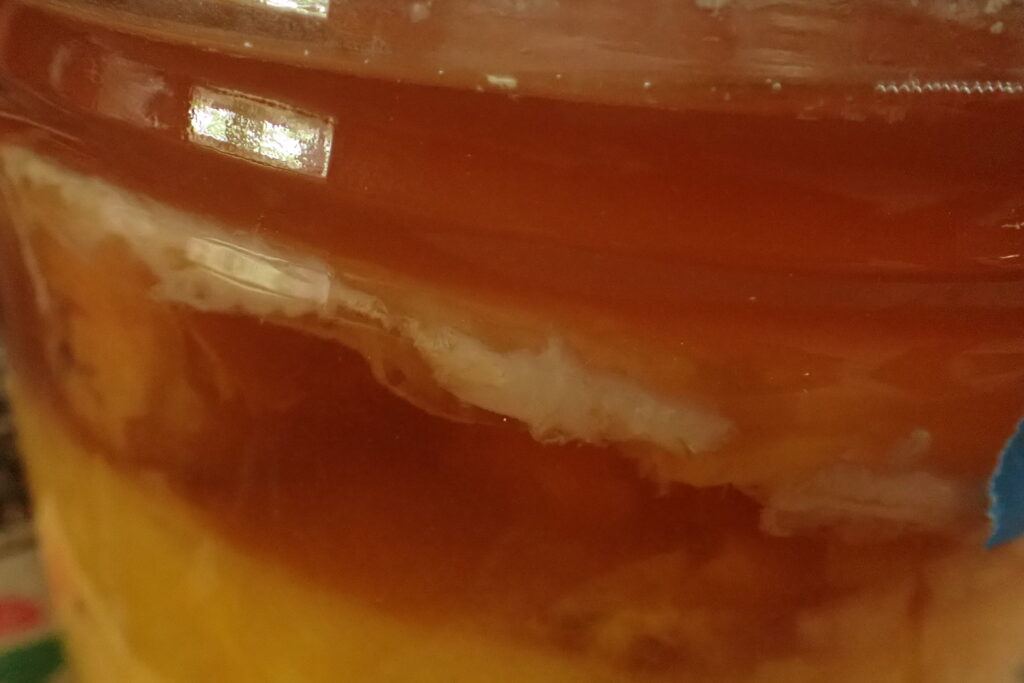

6月28日。

②の柿酢、こちらにもうっすらと白い膜ができてきた。これは産膜酵母ではなく、お酢が生成される時にできる酢酸膜だと思う。

結局、②と③は産膜酵母ができることなく、順調にお酢へと変化していきました。

コンニャク菌が発生

7月4日。

③に、コンニャク菌(正確には酢酸菌セルロース)が発生。白くて、分厚くて、弾力のあるコンニャクのような物体だ。

コンニャク菌は害菌の一つとされるが、産膜酵母と違い発生してもお酢へと変わっていくので、私は大目にみている。

ちなみに②も途中で、コンニャク菌が発生してきました。

これは私の個人的見解ですが、コンニャク菌が出てくると産膜酵母は出てきにくく、お酢になりやすいように思います。また、果実率が多いとコンニャク菌が出やすいように思う。

余談ですが、このコンニャク菌(酢酸菌セルロース)は、どうもナタデココなんかと同じ要領で作られているらしい。梅からできてるから、これはウメデココ(笑)

②、③ともに梅の果肉は、分解が進み砕けてこんな感じに。

このころになると、お酢の酸っぱい匂いがプンプンしています。

梅のお酢を濾す

③のが、コンニャク菌が厚く作られてきてたので、お酢を濾す過程に移ります。(コンニャク菌が生成されるとお酢を消費されるそうなので、ここらで良しとします。)

まずは、大雑把にザルで濾す。

ある程度水分が落ちたら、平たいお皿を逆さに乗せて、上に重石をかけさらに絞る。

そしたら次に、サラシを使って、再度濾していきます。

後は、口の狭い瓶に入れて保存。これで、梅を使ったお酢の完成です。

保存容器は、仕込む容器とは違い、口の細いものを使用し、蓋もシッカリと締めます。

3.5ℓほどの梅のお酢が、出来上がりました。このロットは、完熟した梅を使っていたので、完梅と記しておく。

8月11日。

②を先ほどと同じ要領で濾していく。

3ℓと少し梅のお酢が出来上がりました。

前回の③と違い、濁りがあり色も黄色味がかった感じに仕上がりました。

梅の完熟具合や水分の割合、発酵の微妙な具合で変わるのでしょうか。

今回は、綺麗なコンニャク菌がとれたので、『ウメデココ』として頂いてみた。

酢の和え物に入れて頂いてみました(梅のお酢を使用)。

ウメデココ、普通に美味しく頂けました。ナタデココ的独特の食感が、美味です。

8月16日。

①のイースト入れたバージョンも濾す。

こちらは、梅の果実は潰れてるのは少なく、透明度が高く色も黒っぽく仕上がりました。

4ℓとちょっと梅酢が出来上がりました。

梅のお酢が完成

1カ月後の9月20日頃の梅酢の様子。左から、①、②、③と並んでいます。

③の梅酢は、澱が沈んで透明度もかなり上がってきました。②は、未だに濁っている感じ。

味の違いは、②で仕込んだものが一番酸っぱく感じ(梅の果実率が高いから!?)、①、③は少しマイルドな感じのお酢に仕上がりました。3種類の方法を試してみましたが、どれも無事お酢に変化していってくれました。

作ってみた感覚として、私個人のお勧めの作り方は、②、③の梅と水と砂糖で作る方法がいいなと感じました。この方法なら、イーストや補酸(別のお酢)を使わずとも、シンプルに野生の菌の力で、自然とお酢が作れるのでお勧めです。

作ったお酢は、普通に調味料として使用しています。梅から作った自家製お酢の完成です♪

一個人のお酢を作ってみた工程ですが、少しでも参考にしていただけたら幸いです。

最近のコメント